近年來,在“雙碳戰略”的大背景下,電動汽車、儲能電網和消費電子等領域對高能量密度、長壽命鋰電池提出了更高需求。超高鎳單晶層狀氧化物,因其潛在的高能量密度和高穩定性優勢,是有望實現商業化的下一代鋰電正極材料之一。然而,超高鎳單晶正極材料的實用化面臨兩大主要挑戰:尺寸效應導致的鋰離子擴散動力學不足以及高鎳含量導致的正極/電解液界面惡化問題。鋰離子擴散動力學不足嚴重限制了超高鎳單晶比容量的發揮,而界面副反應、過渡金屬溶解和表面結構退化等則顯著縮短了材料的使役壽命。發展原子尺度晶體結構調控新策略,實現正極材料的結構—性能優化設計,是解決以上挑戰的主要途徑之一。

近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心材料結構與缺陷研究部研究人員與北京大學合作,在高性能鋰電正極材料的設計制備及構效關系研究方面取得了重要突破,通過發展“表面高熵化”包覆新策略,在超高鎳單晶正極材料中實現了表面高熵巖鹽相的構筑,從而顯著提升了其電化學循環穩定性與使役壽命。該研究成果以“High-Entropy Rock-Salt Surface Layer Stabilizes the Ultrahigh-Ni Single-Crystal Cathode”為題發表于美國化學會期刊《ACS Nano》。

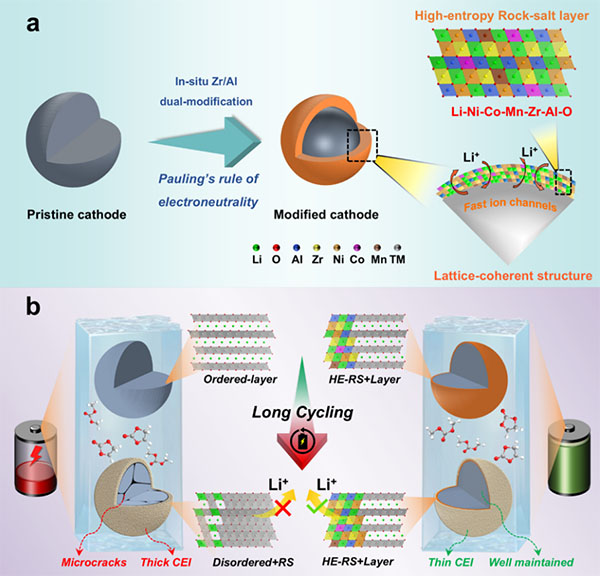

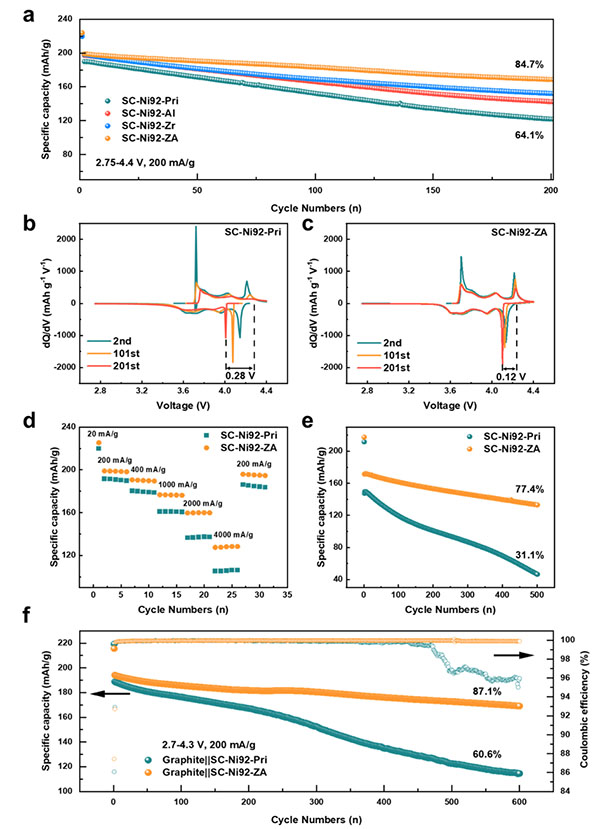

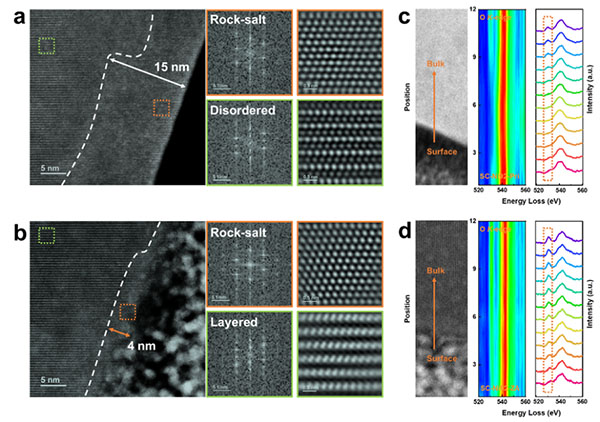

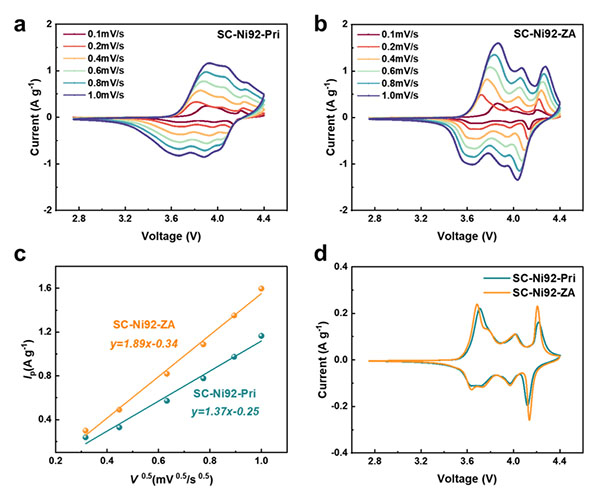

研究人員發展了一種基于鮑林電中性規則的“表面高熵化”策略。通過原位反應將誘發鎳變價的鋯、增強鍵能的鋁引入超高鎳單晶LiNi0.92Co0.05Mn0.03O2表面,從而實現晶格外延的高熵巖鹽層構筑。電化學測試、理化性質分析和理論計算結果表明,“表面高熵化”具有以下兩方面作用:1.抑制晶格氧損失、減輕界面副反應和減少電解液分解;2.增強鋰離子擴散動力學、穩定H2-H3相變并抑制有害相變。由于動力學性能和界面穩定性的提高,該材料不僅展現出更高的可逆容量,而且在高溫、高截止電壓和超快充等極端條件下展現出使役壽命和快充性能的提升。例如,經過600次循環,“表面高熵化”的超高鎳單晶容量保持率高達87%。該研究為提升超高鎳單晶材料的能量密度和使役壽命提供了創新性的解決方案。

金屬所沈陽材料科學國家研究中心材料結構與缺陷研究部譚興華副研究員為該研究的主要完成人和共同通訊作者,金屬所與北京大學為共同通訊單位。王春陽研究員對該研究提供了指導與幫助。

????原文鏈接

圖1.“表面高熵化”構建過程及性能優化機理

圖2. 超高鎳單晶材料的電化學性能分析

圖3. 界面穩定性分析

圖4. 鋰離子傳輸動力學性能分析